![]() DESCRIPTION DES STYLES DE SCULPTURE NEGRE

DESCRIPTION DES STYLES DE SCULPTURE NEGRE

DESCRIPTION DES STYLES DE SCULPTURE NEGRE

DESCRIPTION DES STYLES DE SCULPTURE NEGRE

DESCRIPTION DES STYLES DE SCULPTURE NEGRE

Qu'est donc cet art qui fait couler tant d'encre,

qui suscite tant de convoitises, quelle est sa valeur mystérieuse

qui pousse l'Occident à en revendiquer âprement la paternité

par des voies détournées ?

Ce qui caractérise l'art nègre dans son ensemble, c'est

la liberté de l'artiste dans la création plastique; l'artiste

est sûr de son génie, certain de l'authenticité

de ses inventions. Aussi ses oeuvres sont-elles exécutées

avec une impressionnante simplicité.

Liberté audacieuse, rythmes puissants, invention plastique, toujours

valable, telles sont les caractéristiques générales

de l'art nègre. Ces trois facteurs restent intimement mêlés

quelque soit le style considéré; fait d'autant plus frappant

quand on sait que l'art pour l'art n'a jamais existé en Afrique,

depuis l'Egypte jusqu'à l'Afrique Occidentale. L'art, au contraire,

a toujours été au service du culte religieux et royal.

D'un bout à l'autre de l'Afrique Noire en passant par l'Egypte,

les statues avaient primitivement pour but d'être le support du

« double » immortel de l'ancêtre après la mort

terrestre de celui-ci. Placée en un lieu sacré la statue

était l'objet d'offrandes et de libations : ce fait mal interprété

par les Occidentaux a créé la fausse idée du fétichisme;

en réalité, il n'y a de tendance au fétichisme,

c'est-à-dire d'idolâtrie, que là où la signification

du culte a été oubliée par une rupture de la tradition.

L'art africain a donc toujours été au service d'une cause

sociale comme il doit le rester. Ainsi l'artiste africain a toujours

atteint le beau, l'esthétique à travers l'utile. A partir

de cette considération on comprend mieux maintenant la raison

d'être du canon nègre, l'absence d'anatomie et de proportion

au sens occidental du mot, en général. En effet, puisque

le but primordial de la statue était de supporter le double de

l'ancêtre, la tâche sociale de l'artiste était achevée

en principe dès qu'il avait dégagé du bloc informe

de la matière, un être humain suffisamment reconnaissable

comme tel. Peu importait que les jambes soient trop courtes, le buste

trop long, le visage impersonnel, puisque ce n'est là qu'un symbole:

le symbole de l'ancêtre revenu parmi les vivants. Cela explique

en même temps l'attitude conventionnelle et souvent hiératique

depuis le Congo jusqu'en Egypte. Si les Grecs ont découvert l'anatomie

et ont réalisé tant d’œuvres conformes au nombre d'or,

c'est parce qu'ils avaient plus que quiconque le culte de la nature

et le sens du matérialisme. Pour eux, tout était sur terre

et gravitait autour de l'homme. L'homme, maître de lui-même

et maître de sa destinée, étant le centre du monde,

il était le dieu ici-bas. Réaliser son image avec perfection

constituait donc le plus haut rêve, l'ultime idéal de l'artiste.

Et nous voici au début de ce courant d'humanisme qui régit

encore l'Occident. Constatons ainsi en passant qu'anthropomorphisme,

matérialisme et partant, développement de la technique

(avec dépouillement de toute l'atmosphère religieuse qui

l'entourait chez les Egyptiens qui ont transmis la civilisation aux

Grecs), constitueront l'apport essentiel de l'Occident à la civilisation

du monde.

Par contre l'Afrique, toute l'Afrique Noire

y compris l'Egypte, sera traditionnellement le domaine par excellence

d'un vitalisme qui, minimisant la modeste puissance de l'homme, cherchera

toujours à gagner par des moyens religieux appropriés,

l'intervention de forces extra-humaines. C'est ainsi que toutes les

découvertes, tous les progrès matériels, sociaux,

toutes les créations artistiques seront comme affectés

d'un coefficient, entourés d'une atmosphère de religiosité,

de spiritualité étrangère à l'esprit occidental

plus enclin au matérialisme. Quand l'Egypte aura transmis une

civilisation imbibée de sacré au reste du monde et à

la Grèce en particulier, celle-ci ne pourra mettre à profit

ce legs qu'en ramenant la religiosité qui l'entoure à

l'échelle de l'homme et de la nature; et c'est cette intégration

anthropomorphique de la religiosité qui constitue le seul fait

palpable qu'on peut retenir du mythe du miracle grec.

Ainsi donc, contrairement aux Occidentaux, l'Africain, pour s'assurer

une vie matérielle convenable, croira toujours que le moyen le

plus sûr est de se consacrer à des pratiques rituelles.

Puisque toute cette conduite est inspirée par le besoin de conserver

et de transmettre la vie dans les meilleures conditions de son époque,

c'est au fond un instinct matérialiste qui est aussi à

la base de la vie africaine, mais un matérialisme mal compris,

un matérialisme erroné, un matérialisme métaphysique

en ce sens que l' Africain croit pouvoir agir sur sa destinée

en appuyant sur des leviers immatériels. La correction de cette

erreur doit lui venir d'Occident et c'est le plus grand avantage qu'il

puisse tirer de son contact avec celui-ci.

Bien entendu une telle analyse n'est valable que pour l' Africain non-islamisé

ou non-christianisé.

Pour toutes ces raisons, l'anatomie humaine retiendra rarement l'attention

de l'artiste africain.

Cependant le facteur religieux ne suffit pas à expliquer l'essence

de l'art africain. S'il opérait à lui seul, les créations

des artistes africains seraient comparables à des objets fabriqués.

Le facteur religieux agit en interférence avec la personnalité

de l'artiste. Ce dernier dépose toujours, inconsciemment, une

partie de lui-même dans son oeuvre, qui apparaît sous forme

de liberté inventive de rythme plastique toujours diversifié.

Nous saisissons cette diversité en étudiant les divers

styles plastiques africains.

On peut distinguer en gros en Afrique deux grands courants d'art plastique:

un courant réaliste et un courant expressionniste.

L’ART RÉALISTE

Art classique pré colonialiste :

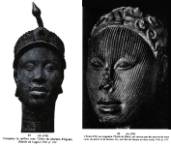

L'Ecole réaliste la plus typique

en Afrique dans l'état actuel de nos connaissances (en dehors de l'Egypte)

c'est l'Ecole d'Ifé qui engendra l'Ecole du Bénin. Elle est connue par

des oeuvres de terre cuite, de pierre et de bronze (fig.

art d'Ifé). Elle est caractérisée par un réalisme, une sérénité,

un équilibre qui défient l'art de l'époque grecque archaïque du VIe

siècle. Cependant, elle ne connaîtra jamais le naturalisme outrancier

de l'art de l'époque grecque classique. Cette remarque nous permet de

refléter une fois de plus l'idée selon laquelle cet art d'Ifé serait

tributaire de l'art grec. En effet, si les Yoroubas s'étaient installés

dans le golfe de Guinée vers les premiers siècles de l'ère chrétienne,

comme le suppose William Fagg, c'est-à-dire à une époque où la période

hellénistique elle-même était révolue, en pleine époque de naturalisme

romain, on ne voit pas comment, s'ils s'étaient inspirés de l'art méditerranéen,

ils auraient pu faire autre chose que de l'art naturaliste. L'Ecole réaliste la plus typique

en Afrique dans l'état actuel de nos connaissances (en dehors de l'Egypte)

c'est l'Ecole d'Ifé qui engendra l'Ecole du Bénin. Elle est connue par

des oeuvres de terre cuite, de pierre et de bronze (fig.

art d'Ifé). Elle est caractérisée par un réalisme, une sérénité,

un équilibre qui défient l'art de l'époque grecque archaïque du VIe

siècle. Cependant, elle ne connaîtra jamais le naturalisme outrancier

de l'art de l'époque grecque classique. Cette remarque nous permet de

refléter une fois de plus l'idée selon laquelle cet art d'Ifé serait

tributaire de l'art grec. En effet, si les Yoroubas s'étaient installés

dans le golfe de Guinée vers les premiers siècles de l'ère chrétienne,

comme le suppose William Fagg, c'est-à-dire à une époque où la période

hellénistique elle-même était révolue, en pleine époque de naturalisme

romain, on ne voit pas comment, s'ils s'étaient inspirés de l'art méditerranéen,

ils auraient pu faire autre chose que de l'art naturaliste. |

L'Ecole

du Bénin est connue surtout par ses figures de bronze: guerriers armés,

portraits de rois avec hauts colliers de corail, et de membres de la

famille royale (fig. tête de bronze du Bénin) ; et aussi

par ses sculptures d'ivoire, défenses sculptées relatant l'histoire

du roi, ou masques. Un réalisme aussi pur que celui du Bénin et d'Ifé,

caractérise aussi les oeuvres de bois de l'Ecole Ouroua et Bakuba dans

le Congo Central. L'Ecole

du Bénin est connue surtout par ses figures de bronze: guerriers armés,

portraits de rois avec hauts colliers de corail, et de membres de la

famille royale (fig. tête de bronze du Bénin) ; et aussi

par ses sculptures d'ivoire, défenses sculptées relatant l'histoire

du roi, ou masques. Un réalisme aussi pur que celui du Bénin et d'Ifé,

caractérise aussi les oeuvres de bois de l'Ecole Ouroua et Bakuba dans

le Congo Central. |

Style Pongwé : Il est caractérisé par des oeuvres d'un réalisme délicat, avec une coiffure spéciale et des figures peintes en blanc à une époque relativement récente.. Le fait que ces oeuvres ont quelquefois des yeux soi-disant obliques a fait croire à un moment donné à une influence chinoise (fig. Masques pongwé). |

Style

Gouro :

Il est caractérisé par des oeuvres à visage étroit aux traits extrêmement fins et aigus (fig. Masque Gouro). La tête est quelques fois surmontée d'un oiseau. On y trouve des masques, des poulies de métiers à tisser et, plus rarement des statues. On pourrait citer également et s'étendre sur la description d'autres styles réalistes tels que: Baoulé (Côte d'Ivoire), Ekoï (Cross-River du Cameroun), Bydiagos (l1es Bissagos), Sao, Azande et Mangbetu, Kuyu, Bateke, Manyema, Baluba. On pourrait aussi classer sous la rubrique réaliste, mais à tendance expressionniste (forme du nez) l'art des Bagas (de Guinée) et celui des Bamouns (Cameroun). |